はじめに

近年、都市部を中心とした再開発の加速や建物の老朽化対策、また新型コロナウイルスの影響による賃料支払いの遅延など、立退き問題は様々な場面で発生しています。

貸主にとっては建物の効率的な運用や安全性の確保のため、また借主にとっては生活や事業の基盤に関わる重要な問題として、立退き交渉は両者にとって大きな課題となっているといえるでしょう。

立退き交渉を適切に進めるためには、法的な知識と実務的なノウハウの両方が必要不可欠です。

本記事では、立退き交渉の基本的な考え方から具体的な進め方、さらには費用の問題まで、実務経験に基づいて分かりやすく解説していきます。

立退き交渉の基本(図あり)|知っておくべき法律と正当事由

立退き交渉とは

まず、立退きの具体的な場面について説明します。

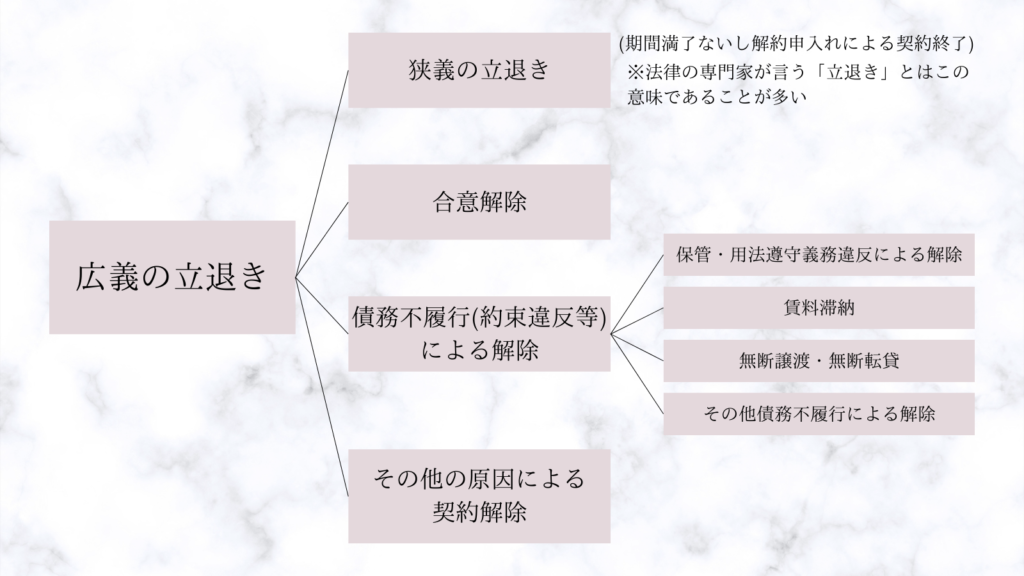

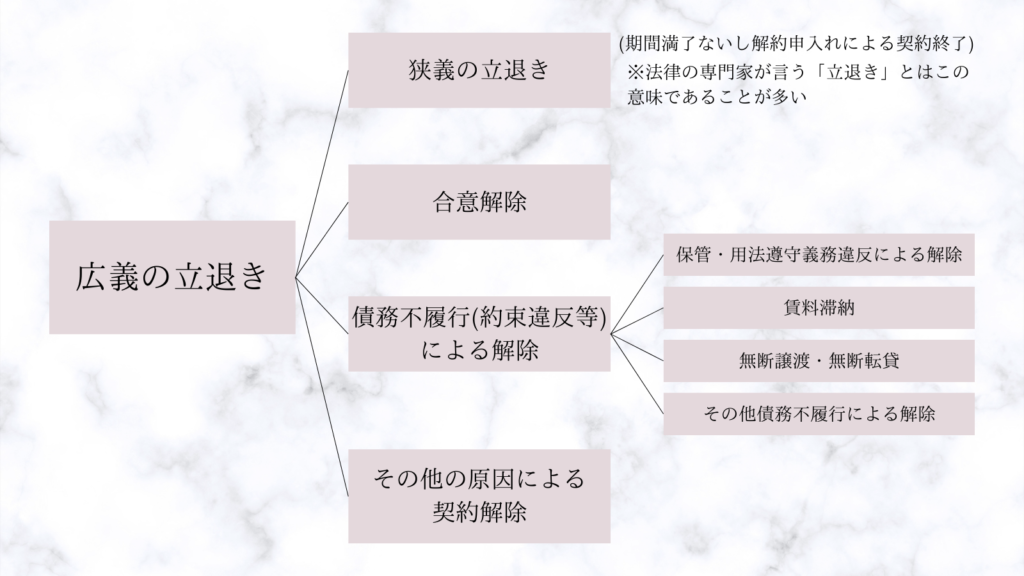

立退きという言葉(定義)は、世間一般に曖昧に利用されており、混乱の原因となっています。視覚的にイメージするのが有用ですので、以下をご覧下さい。概要は、以下の通りです。

※要するに異なる意味・異なる場面で利用すべき「立退き」が同じように利用されており非専門家は混乱されているのだと思います。

(広義の)立退きとは、賃貸借契約を終了させ、借主に建物・土地から退去してもらう手続き一般を指します。なので、その終了原因(解除事由)には、色々なケースが想定されています。

(狭義の)立退きとは、貸主が契約の解約や更新拒絶を申し入れて、建物や土地の明け渡しを求める手続き一般をさします。法律の専門家は、「立退き」という言葉をこの意味で用いることが多いでしょう。

(狭義の)立退きについて、法律は、借主の居住権や営業権を保護する目的から、賃貸借契約を容易に解約できないものとして保護しています。そして、狭義の立退きで問題になるのが、以下の正当事由です。

正当事由とは何か

法は、借主を強く保護しており、貸主が、(期間満了後)更新拒絶や解約申入れにより、一方的な終了させようとする場合に、正当な根拠を求めています。

これを正当事由といいます(借地借家法6条に土地の立退きが、同28条に建物の立退きが、それぞれ分けて規定されています)。

すなわち、これらの法令の枠組みに基づいて判断を行う必要があります。

借地借家法について

正当事由について理解するには、借地借家法をおさえることが重要です。

借地借家法は次のポイントを示しています:

- 1.貸主と借主が当該不動産の使用を必要とする事情

- 2.賃貸借に関する従前の経過

- 3.不動産の利用状況・現況

- 4.立退料

- 5.その他の事由

これらのポイントには優先順位があり、中心的考慮要素が1で、補充的考慮要素が2~5です。

1の貸主が当該不動産の使用を必要とする事情が認められない場合、2~5を検討するまでもなく、立退きできないと結論付けることもあります。

しかし、立退きに成功すればその不動産の資産価値を向上させることが多いです(立退きに成功すると大きな経済的利益を得ることができる可能性があります)。

他方、借主の賃借が不動産の資産価値を減少させることもあり、将来の計画の支障になるケースもあります。

具体的な正当事由の例

実務上、以下のような場合に正当事由が認められやすい傾向にあります。ただし、詳しくは専門家にご相談下さい。

- (建物の)老朽化が著しく、安全性に問題がある場合

- 貸主自身が不動産を使用する必要性が高い場合

- 再開発事業などの利用目的がある場合

- 売却の必要性がある場合

~補論~ やってはいけない自力救済

(広義の)立退き交渉においては、法律を無視して自力救済を行うことは禁止されています。

自力救済とは、例えば、家賃を滞納している人の鍵を勝手に変えたり、部屋に入って物を片付けるなどの行為です。

自力救済を行うと、借主から損害賠償を請求されるリスクがあります。

日本では法に従って紛争を解決することが原則です。

このような行為は絶対にやめましょう。

具体的に禁止される行為の一例:

- 借主の承諾なく鍵を取り替えること

- 借主の所持品を無断で搬出すること

- 水道・電気・ガスの供給を停止すること

- 借主を威圧したり、脅したりすること

立退き交渉の流れ

交渉開始前の準備

(狭義の)立退き交渉開始前の準備と注意点としては、前述の1~5を満たしているかどうかの確認が必要です。

したがって、当該不動産を使用する貸主・借主双方の必要性について調査したり、資料を収集することが最重要項目となります。

必要な書類・情報の整理

- 賃貸借契約書、覚書・合意書など

- 建物の登記簿謄本

- 建物の状態調査報告書

- これまでの交渉履歴や通知文書など

- 賃料支払いの記録(地代帳など)

- 修繕履歴の記録(契約書、注文書・注文請書、請求書、内訳明細書、納品書)

- 当方が当該不動産を使用する必要性(例 介護など)を基礎づける資料

…など。

正当事由の確認

貸主の不動産使用の『必要性』の具体的な証拠収集

- 自己で居住する必要性

- 自己で営業する必要性

- 建替え・再開発の必要性(建物の劣化状況の専門家による診断)

借主の不動産使用の『必要性』(借主の使用状況の詳細な調査)

- 自己で居住する必要性

- 自己で営業する必要性(業種・業態、資本投下の回収率・可能性、行政上の許認可なども考慮要素)

転借人の利用状況も考慮する事情となる

- 代替物件の有無と条件の調査

- 周辺の賃料相場の調査

…など。

交渉開始から合意まで

借主の意向の理解

借主は、お金さえ支払われれば退去するという意向を持っている場合があります。

また、信頼関係の問題から、現在のオーナーであれば絶対退去しないが、オーナーが変われば退去に応じるという意向を持っている場合もあります。

そのため、裁判前の交渉では、法的対応の可否の視点とは別に、借主の意向やニーズを把握することも重要です。

勝訴可能性の考慮

交渉が決裂した場合でも、訴訟などの法的手続に移行できるように準備を整えておくことが理想的です。

これにより、単なる「お願い」や、マネーゲームになるのを防ぎます。

勝訴可能性を検討し、交渉と法的手続の線引きを明確にしましょう。

交渉の実践的アプローチ

実際の交渉では、借主に立退料や代替店舗・住居の提案、敷金の全額返還、賃料の一定期間免除など、様々なメリットを提示することが考えられます。

借主のニーズに合った提案を行いましょう。

交渉での心構え・マインドセット

貸主が建物の自己使用の必要性を述べても、借主にはその理由は通用しないかもしれません。

交渉が合意に至ればありがたい(ラッキー)程度に考え、精神的な負担を軽減しましょう。

そのような冷静な態度で交渉を進めれば、むやみに足元をみられることも少なくなるでしょう。

証拠の準備

交渉が決裂し法的手続に移行する場合に備え、建物の老朽化や土地の有効利用についての具体的な証拠を準備しておきましょう。

立証が不十分だと敗訴する可能性が高いため、この準備はコストパフォーマンスにも関わります。

訴訟の流れ・費用・所要時間

交渉・話し合いによる解決が困難な場合は、法的手続きへの移行を検討します。

交渉・話し合いによる解決が困難な場合については、特定の争点について譲歩ない、折り合いがつかない、返答・連絡がない、交渉開始から長期間が経過したときなどです。

まずは内容証明郵便の郵送から~補論 特定記録の利用~

まずは、借主に対し、内容証明郵便を郵送するところからスタートです。電子内容証明郵便でも、普通内容証明郵便でもどちらでも大丈夫です。ただし、配達証明の付け忘れにご注意下さい。なお、場合によっては、借主だけでなく連帯保証人にも送ることがあります。

最後に豆知識ですが、内容証明郵便には添付資料が付けられません。他方、普通の文書を特定記録にするのであれば添付資料は付けられます。ですので、当職は、内容証明郵便と同じ内容の文書を利用を添付して特定記録郵便で送付することがあります。

訴訟手続きの開始

上記で添付した図を再度貼り付けます。

訴訟を提起して裁判所を通じ被告(借主)に対して立退き求めるかについては、「狭義の立退き」「債務不履行による解除」「その他の原因による解除」とで、訴状の記載内容が異なりますので、ご注意下さい。

例えば、建物賃貸借の場合で、債務不履行による解除の「賃料滞納」が認められるときは、建物明渡請求と未払家賃の請求は同時に行うことが多いです。

費用

立退きを求める場合に要する費用は、上記図のどの分類にあたるかによって、異なります。

まず、内容証明郵便の発送費用(実費)は、約2千円あれば問題ないと思料します。

他方、この内容証明郵便の作成費用は、弁護士によると思います。

当事務所では3~5万円(税別)でお受けします。通常の相場通りの金額です。

なお、内容証明郵便の作成のみを受任範囲とするご依頼については、受任しない弁護士が一定数いるかもしれません。

また、これらの内容証明郵便の作成を弁護士に依頼するか、ご自身で作成するかを判断するにあたっても、弁護士に法律相談をすることをお勧めします。法律相談費用は、それぞれの弁護士事務所の料金表をご確認下さい。

当事務所の料金表は、以下の通りです。

賃料滞納の場合

内容証明郵便による解除通知の送付

2千円~5万円

※その作成・発送費用は上記の通りです。

交渉に係る弁護士費用

20万円~

内容証明郵便の作成・発送から、交渉に成功した場合の明渡合意書の取り交わしに至るまでの交渉全般を弁護士に依頼する場合には、交渉に係る弁護士費用が発生がします。

交渉に係る弁護士費用は、「賃料滞納の場合」とそれ以外の場合とで異なる料金表を示す弁護士が多いと思料します。賃料滞納の場合は、解除原因すなわち立退き原因が明確ですので、比較的、安価になる可能性があります。

訴訟提訴の際に必要な費用(弁護士費用を除く実費。以下「実費」)

訴訟を提起するときは、弁護士に費用を支払うだけでなく、裁判所に印紙代と郵便切手代を納付する必要があります。また、法令に基づき訴訟に必要な書類を準備することも求められることがあります。

印紙について

数万円~(※事案による)

民事訴訟費用法で定められており、たとえば1000万円の請求事案では5万円、1億円の請求事案では32万円の印紙が必要です。

郵便切手・その他の書類取得費用について

6~7千円程度

郵便切手は、裁判所にあらかじめ納付(電子納付)します。

裁判所によって金額が異なるため、事前に確認が必要です。

その他の書類取得費用

- 固定資産評価証明書: 数百円

- 建物全部事項証明書(登記簿謄本)数百円

賃料滞納以外の場合

法律相談料

前述の通りです。

内容証明郵便作成・発送

前述の通りです。

交渉に係る弁護士費用

賃料滞納を解除原因とする立退き交渉よりも、弁護士費用は高額になる可能性があります。

訴訟提訴の際に必要な費用(実費)

前述の通りです。

訴訟に係る弁護士費用

賃料滞納を解除原因とする立退き交渉よりも、弁護士費用は高額になる可能性があります。

所要時間

賃料滞納の場合

争点が賃料滞納のみの場合には、交渉に要する期間は3カ月程度でも充分だと思料します。

訴訟に移行した場合、借主が裁判に出席するか、出席するとしてどの程度争うか、その他裁判官の訴訟指揮によも左右されますが、6~8ヶ月程度で和解か判決に進むと思料します。

感覚的に、内容証明郵便の作成・発送までは、自分でやってみる!という方は、いらっしゃると思いますが、私はおススメしません。

賃料滞納以外の場合

賃料滞納以外の事案の場合は、ケースバイケースです。

例えば、債務不履行と当方が主張したとしても、それが契約を終了させ立退きを命じられるだけの債務不履行性があるか否かなど、裁判実務は個々の債務不履行性をキチンと判断するからです。

このような賃料滞納以外の場合、不動産に特化した弁護士への依頼の必要性は、「賃料滞納の場合」と比較して、一層高度になります。

よくある質問

家賃滞納何ヶ月で立退き請求できる?

一概に言えないですが2ヶ月あたりから検討されることが多いようです。念のため未納分が3か月分に溜まってから立退き請求しましょうと回答するのが弁護士の多数だと思料します。

正当事由が認められない場合はどうなる?

立退き請求は認められません。裁判の場合には請求棄却となります。

借主の残置物を処分してもいい?

借主が退去後に残した私物を残置物といいます。

残置物といえども、所有権は借主にありますので、清掃の一環として処分できるような明らかにゴミと判断できるものを除き、原則的に処分することはできません。

まとめ

この記事では、不動産の立退き交渉について、基礎的な法的知識から実務的な進め方まで、包括的に解説してきました。

立退きの問題は、再開発や建物の老朽化対策、賃料支払いの遅延など、様々な場面で発生する課題です。

弁護士の言うところの「立退き」と不動産事業者・オーナー(投資家)・地主の言うところの「立退き」の意味がズレているケースがあり、注意しましょう。

上記図で言うところの狭義の立退きを解決するには、まず「正当事由」という法的概念を理解し、借地借家法の枠組みの中で対応を検討する必要があります。

同時に、証拠の収集や借主との丁寧なコミュニケーション、代替案の提示など、実務的なアプローチも重要となります。

また、自力救済の禁止や残置物の取り扱いなど、法的なリスクを避けるための注意点も押さえておくことも大切です。

交渉が難航した場合の法的手続きへの移行、それに伴う費用や時間についても、現実的な見通しを持つことが大切です。

立退き交渉は決して容易な問題ではありませんが、法的知識と実務的なノウハウを組み合わせることで、適切な解決への道筋を見出すことができるでしょう。

本記事が、立退き問題に直面している方々にとって、解決への一助となれば幸いです。

森下総合法律事務所のサポート内容の紹介

立退き問題に関する豊富な実績

当事務所では、数多くの立退き案件を成功に導いてきた経験があります。

貸主・借主双方の立場を深く理解し、それぞれの事情に配慮した解決策を提案してまいりました。

きめ細やかな対応とサポート体制

初期相談から解決まで一貫したサポート

- 不動産特化の弁護士が対応

- 無料での初回法律相談(20分)

- 事案の詳細な分析と戦略立案

- 交渉から訴訟まで、状況に応じた柔軟な対応

- 依頼者様の状況に合わせた料金プランのご提案

具体的なサポート内容

1. 交渉段階でのサポート

- 立退き交渉の戦略立案

- 適切な立退料の算定

- 交渉の場への同席

- 内容証明郵便等の文書作成

- 代替物件の提案支援

2. 訴訟段階でのサポート

- 訴状・準備書面等の作成

- 証拠収集と整理

- 法廷での弁論活動

- 和解条項の作成と交渉

- 強制執行手続きの代行

費用について

具体的な費用については、案件の内容や難易度に応じて、初回相談時に詳しくご説明させていただきます。

お問い合わせ方法

電話:050-5526-8302(平日9:00~17:30)

オンライン相談も可能です

アクセス

〒135-0004 東京都江東区森下2-2-5 森下ビル2階

都営地下鉄 森下駅 徒歩1分

所属弁護士のご紹介

西明 優貴(代表弁護士)

- 不動産関連紛争特化

- 取扱件数1000件以上

- 宅地建物取引士資格保有

初回相談のお申し込み

ウェブサイトのお問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。

立退き問題でお悩みの方は、早期の対応が解決の鍵となります。まずはお気軽にご相談ください。